小諸宿本陣主屋(こもろじゅくほんじんおもや)は長野県小諸市にある建築物。

北国街道小諸宿の本陣「旧小諸本陣」の主屋にあたる建物。

江戸時代中期から明治維新まで北国街道小諸宿にあって本陣(大名や公家などの休泊施設)だった建物。

小諸宿は、加賀百万石の大名行列など北国街道沿いの多くの大名行列が利用した。

玄関には見事な彫刻が施され、駕籠から直接入れるように式台がしつらえられている。

また、貴人が宿泊した上段の間がある。

かつては北国街道沿いに位置していたが、

1878年(明治11年)に佐久市の桃源院に移築されて本堂や庫裡として使用されていた。

その後、1995年(平成7年)に小諸市に寄贈されたことで現在地に移築再建され、

1997年(平成9年)7月に歴史資料館として公開された。

(Wikipediaより)

残念!

見たかったなぁ~

※旧北国街道~

|

間口の割に屋根が低い独特な入母屋造家屋

※江戸期の建物だそうです~

※

|

平入り家屋の元宿場?

現在旅館です。

※

|

街道は馬の背地形の上に~

※下っていきます。

|

重厚な家屋

※土蔵も~

|

浄斎坂

※小諸城大手門

|

築地は無いですが

石垣は残されています。

※出窓

|

城内から~

※見返って~

|

小諸城(こもろじょう)は、

長野県小諸市(旧・信濃国佐久郡(のち北佐久郡)小諸)にある日本の城跡。

別名、酔月城、穴城、白鶴城。

城郭は城下町である市街地よりも低地に縄張りされ、

市街地から城内を見渡すことができ、

このため穴城とも鍋蓋城ともいう別称がある。

また、浅間山の田切地形の深い谷を空堀として利用しており、

西側の千曲川の断崖も天然の防御として利用されている。

※城内へ~

|

少し気に成る通りです~

※夜なら賑やかでしょうね。

|

小諸駅前

※小諸観光局だそうで~

|

煉瓦小屋

※駅舎

|

脇に油庫

明治42年建築で、昔は車内照明や信号機照明もランプだったので、

ランプ用の灯油やポイント潤滑油など保管のため、

主要駅には油類の保管倉庫が残されている。

※貴重ですね。

|

跨線橋より

南側~

しなの鉄道株式会社(しなのてつどう、英: Shinano Railway Co., Ltd.)は、

長野県上田市に本社を置く第三セクター鉄道事業者。

北陸新幹線の開業に伴い、東日本旅客鉄道(JR東日本)から

1997年(平成9年)と2015年(平成27年)にそれぞれ経営分離された

長野県内の並行在来線(しなの鉄道線、北しなの線)を経営している。

(Wikipediaより)

※北側~

|

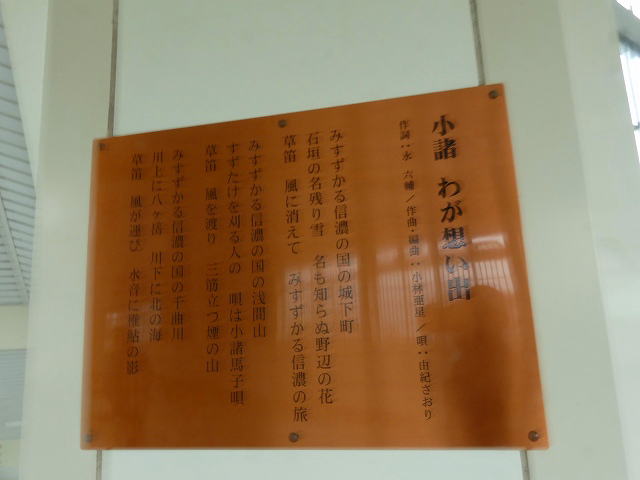

戦時中に永六輔さんが疎開した想い出だそうです。

|

跨線橋渡ったところに

三之門

※脇に蒸気機関車

|

国鉄C56形蒸気機関車(こくてつC56がたじょうききかんしゃ)は、

日本国有鉄道(国鉄)の前身である鉄道省が製造した

小型軽量テンダー式蒸気機関車(テンダー機関車)である。

愛称はシゴロク、シーコロ、またはポニーである。

※1973年(昭和48年)夏に、

小海線でC56形が2か月間復活した(臨時列車「SLのべやま号」、中込 - 小淵沢間)。

小型軽快で高原地帯を走る姿が小馬(ポニー)を連想させ、

「高原のポニー」と呼ばれた。

(Wikipediaより)

|

ネームプレート

※

|

経歴表

※後ろ姿

|

前のスカートは

雪除け?

※

|

凛として~

※

|

運転席

※残してや!

|

水車小屋跡

※

|

其の一阡七百壱拾四

其の一阡七百壱拾四 其の一阡七百壱拾四

其の一阡七百壱拾四