松本駅(まつもとえき)は、長野県松本市深志一丁目にある、

東日本旅客鉄道(JR東日本)・アルピコ交通の駅である。

松本市の中心駅で、駅周辺には繁華街が広がり多くの企業、

また、信州大学をはじめとする各種学校の最寄駅でもある。

利用者層は幅広く平日は朝夕を主として、休日は日中を含めて混雑が見られる。

周辺に多くの観光地があり当駅はその拠点駅となっており、

土休日には観光ツアーの団体客、旅行客等の利用で賑いをみせる。

(Wikipediaより)

※駅前から南側

朝の散歩

|

中央大手橋より~

外堀のような女鳥羽川渡って~

※

|

官庁街ですかね?

松本市立博物館(まつもとしりつはくぶつかん)は長野県松本市にある博物館。

松本城関連の歴史資料と市民から寄贈された民俗資料約10万点を所蔵する。

本館の前身は、1906年(明治39年)9月21日に松本尋常高等小学校男子部(旧開智学校)内に

開設された「明治三十七、八年戦役紀念館」である(後に松本紀念館と改称)。

同館は1931年(昭和6年)6月1日に松本市の所管となった。

その後、1937年(昭和12年)に松本城二の丸へ移転した後、

1948年(昭和23年)4月1日に市内の地蔵清水に移転して松本市立博物館と改称された。

1952年(昭和27年)7月21日に博物館法の登録を受け、同年11月に松本城二の丸へ再移転した。

1966年(昭和41年)、博物館は財団法人日本民俗資料館に寄付された。

1968年(昭和43年)に日本民俗資料館が開館し、

以後、松本市立博物館と日本民俗資料館の名称が併記されるようになった。

なお、日本民俗資料館は2005年(平成17年)に解散し、施設は松本市に寄付され、

以後はふたたび松本市立博物館と称している。

2021年(令和3年)4月1日に休館し、

松本市大手3丁目2−21に2022年5月竣工した新しい博物館施設にて2023年(令和5年)10月7日に開館。

しかし、新しい博物館の土地は所有者との定期借地契約が2030年までとなっており、

松本市は所有者と契約を延長する交渉をしていている。

(Wikipediaより)

NTTのテーブルアンテナも~

※こんな路地も~

|

お洒落な

大名町通り~

※

|

天守閣を模した

お店~

※余り背の高いビルが無いから

空が広めですね。

|

大法山安立寺さん

日蓮宗の、お寺ですね。

※松本城交差点

|

松本城(まつもとじょう)は、長野県松本市(旧・信濃国筑摩郡筑摩野松本)にある日本の城。

松本城と呼ばれる以前は深志城(ふかしじょう)といった。

天守は安土桃山時代末期-江戸時代初期に建造された現存天守の一つとして国宝に指定され、

城跡は国の史跡に指定されている。

天守が国宝指定された5城のうちの一つである(他は姫路城、犬山城、彦根城、松江城)。

典型的な平城。本丸、二の丸、三の丸ともほぼ方形に整地されている。

南西部に天守を置いた本丸を、北部を欠いた凹型の二の丸が囲み、

さらにそれを四方から三の丸が囲むという、梯郭式に輪郭式を加えた縄張りである。

これらは全て水堀により隔てられている。現存12天守の中では唯一の平城である。

(Wikipediaより)

※水質は良くないようで~

|

入城します~

※

|

松本城天守

5重6階の天守を中心にし、大天守北面に乾小天守を渡櫓で連結し、

東面に辰巳附櫓・月見櫓を複合した複合連結式天守である。

大天守は、初重に袴形の石落としを付け、窓は突上窓、

破風は2重目南北面と3重目東西面に千鳥破風、

3重目南北面に向唐破風の出窓を付けている。

(Wikipediaより)

※蓮の花の季節にも来たいですね~

|

|

埋橋

朱色の橋が綺麗に~

|

松本神社前交差点

※大きな欅ですね~

|

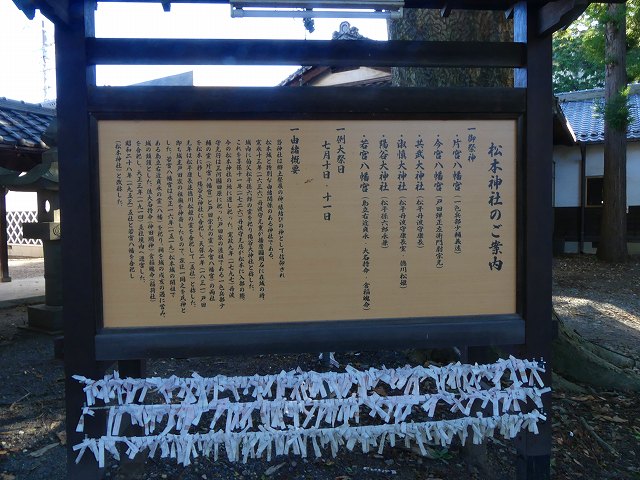

松本神社(まつもとじんじゃ)は、長野県松本市丸の内にあり、松本城の北隣に鎮座する神社。

地元では「ごしゃ(五社)」と呼ばれている。

松本の領主だった戸田氏(戸田松平家)は寛永10年(1633年)に明石に転封されたが、

寛永13年(1636年)に藩主の戸田光重が伯父の永兼を祀るために明石城の城内に新宮と称する社を設けた。

この新宮は元禄11年(1698年)に暘谷霊社と名を変え、

享保11年(1726年)に戸田氏が松本に再入部した際に光慈によって移された。

その後、永兼(暘谷)に加えて、寛政9年(1797年)に光行によって遠祖一色兵部少輔(片宮)と

戸田宗光(今宮、今宮八幡宮)が合祀され、天保2年(1831年)光年によって松平康長(洪武)と

正室松姫(淑愼)が合祀され、以上の五柱を祀ることとなり五社と称されるようになった。

境内には暘谷社の勧請と同時に志摩国鳥羽から移された真言宗弥勒院があったが、

明治時代の廃仏毀釈で廃寺となり、弥勒院の釈迦如来坐像は安曇野市一日市場の観音堂に移されている。

(Wikipediaより)

※手水舎

|

拝殿舎

※石燈籠

|

案内板

※正面門見返って~

|

拝殿舎前狛犬

※

|

境内にケヤキも~

※北に目をやれば~

|

堀内佳次郎先生碑

ググっても判らなかった~

|

赤丸ポスト

※お洒落な~

|

新旧住宅

どちらに住みたいか??

※

|

垣内小学校

通用門

独特は文字フォントですね~

※旧開智学校(きゅうかいちがっこう)は、1876年(明治9年)に

長野県松本市本町一丁目(現在の松本市中央2丁目)に建てられ、

その後、現在地である松本市沢村(現在の松本市開智2丁目)に

移築された明治時代初期の擬洋風建築の校舎である。

文明開化時代の小学校建築を代表する建物として広く知られている。

1963年(昭和37年)3月まで松本市立開智小学校の校舎として使用されていた。

旧開智学校校舎は、2019年(令和元年)、近代の学校建築としては初めて国宝に指定された。

松本市立博物館の分館。

(Wikipediaより)

|

擬洋風建築

※

|

移築されたのですが

綺麗に保存されています。

※

|

お洒落ですね~

※

|

松本市旧司祭館

松本市旧司祭館(まつもとしきゅうしさいかん)は、長野県松本市に残る明治時代の洋式住宅で、

長野県内に現存する最古の西洋館。 松本市立博物館の分館。

フランス人の神父・クレマンにより1889年(明治22年)にカトリック松本教会の宣教師用住居として、

松本城内三の丸三の丸の大名屋敷があった地蔵清水に建設され、テレジア幼稚園の庭にあった。

松本城北側の街路拡幅事業にともない、1991年に現在の旧開智学校の隣地にか移築復元される。

アーリー・アメリカン様式を備えた下見板張りの西洋館で、各部屋には暖炉があり、

1・2階ともにベランダを備えている。1994年3月の松本市重要文化財指定を経て、

2005年3月28日には「松本市旧司祭館」として県宝の指定を受けた。

ギュスターブ・セスラン(Gustave Cesselin)神父が明治34年から27年の歳月を費やし、

日本で初の日仏辞典を編纂した場所でもある。

(Wikipediaより)

※

|

40年以上昔に此処に来た思い出が~

※この道路に

違法駐車がズラリと並んでいた

のを覚えています。

|

新しい開智小学校

※好きですねん~

|

聖十字幼稚園

※レトロビルディングも~

松本公証役場も入っているんですね。

|

女鳥羽橋渡って戻ります~

※旧町名南新道町 碑

|

清水山浄林寺さん

浄林寺(じょうりんじ)は、長野県松本市中央にある浄土宗の寺院。

山号・院号は清水山華厳院。本尊は阿弥陀如来。

創建当初は信濃国筑摩郡林村(現・松本市里山辺林)の地にあった林城の西側に沿って建てられた

(山の西側に浄林寺跡などの呼び名がのこっている他、現在は跡地に石碑を建立)。

その時の隣寺として現在も残っているのは広沢寺(龍雲山廣澤寺)である。

山号・院号の清水山華厳院は、華厳宗の寺であったことを示す。

14世紀に浄土宗に改宗。林城落城後に焼失したと記録があり、

戦国時代末期に松本藩主石川数正の命により女鳥羽川近くに移転するが、詳しい年代は不明。

石川康長の代に菩提寺として石川数正の御霊社を祀っていたが、江戸時代の伊勢町の火事により焼失。

その後藩主となった小笠原秀政は寺領10石を寄進している。

現在は松本城下の伊勢町の中程の沿いに位置しているが、以前は現在より東側にも寺域があり、

松本藩主戸田家(戸田松平家)の菩提寺であった全久院

(ただし松本市深志三丁目にある現在の全久院は

廃仏毀釈以前の全久院を再建した寺院であり異なる)の西側に隣接していた。

江戸時代には、末寺として浄雲寺(松本市取出)、慶林寺(同市笹賀)、

常照寺(同市村井町)、善立寺(塩尻市)を持つ松本地方の大寺であった。

廃仏毀釈により明治5年(1872年)廃寺となり、その際の建物は一部は旧開智小学校の前身として使用された。

その後、旧開智小学校の隣にかつての観音堂を本堂とし再興された。境内に瘡守稲荷神社が鎮座する。

(Wikipediaより)

※

|

JR松本駅に戻って来ました。

|

播隆上人像

前には~

|

其の一阡七百壱拾一

其の一阡七百壱拾一 其の一阡七百壱拾一

其の一阡七百壱拾一